Die Vielfältigkeit jüdischer Lebenswelten im Zeitraum zwischen der Frühen Neuzeit und der Gegenwart zu erforschen, ist die Aufgabe des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden. Dabei werden Juden und Jüdinnen stets als Handelnde begriffen, die in wechselvolle Beziehungen zu ihrer nichtjüdischen Umwelt treten und – auch in Zeiten der Verfolgung – ihre Kultur und Religion gestalten. Geschichte und Gegenwart des deutschsprachigen Judentums werden in ihren lokalen, nationalen und transnationalen Bezügen untersucht, wobei die einzelnen Projekte unterschiedliche methodische und disziplinäre Zugriffe wählen. In seiner Forschungsarbeit steht das IGdJ im fruchtbaren Austausch mit der internationalen akademischen Gemeinschaft und sucht im Sinne einer nachhaltigen Wissenschaftskommunikation regelmäßig den Dialog mit einer breiten interessierten Öffentlichkeit.

Eine besondere Aufmerksamkeit richten die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derzeit auf folgende aufgeführte Forschungsbereiche (A-Z):

Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte

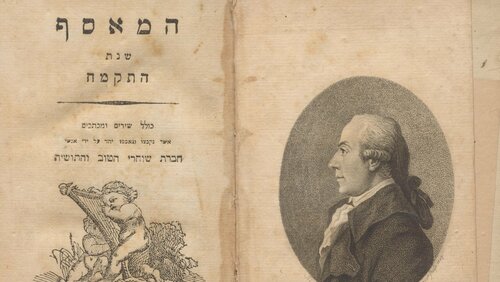

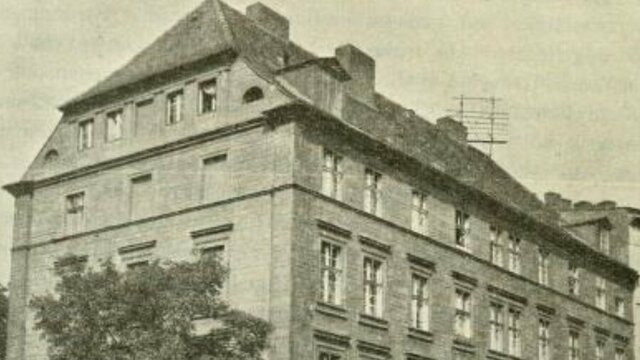

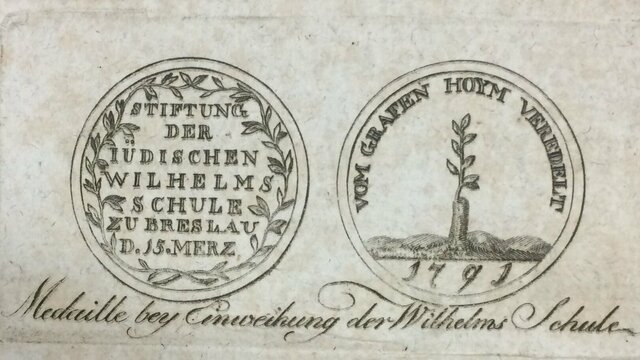

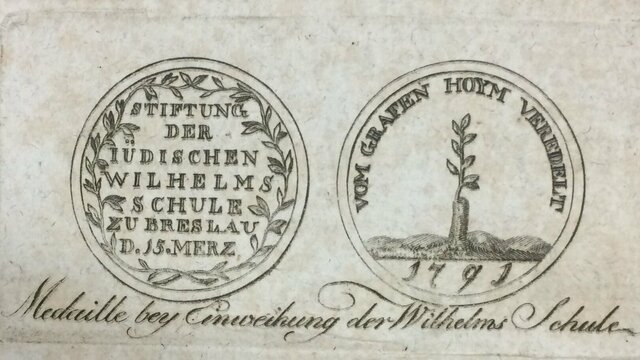

Im aschkenasischen Kulturraum konzentrierte sich jüdisches Lernen lange Zeit auf das Talmud-Studium. Erst mit der Haskala, der jüdischen Aufklärung, formierte sich Ende des 18. Jahrhunderts eine Bewegung, die zwischen jüdischer Lehre und den Wissenschaften vermittelte und moderne jüdische Schulen mit religiösen und säkularen Unterrichtsinhalten gründete. Der Forschungsschwerpunkt Bildungs- und Wissenschaftsgeschichte befasst sich mit aufgeklärten Bildungskonzepten, die den Übergang jüdischer Kinder aus traditionellen Elternhäusern in die Moderne bewerkstelligen sollten und gibt Auskunft über die Eigenständigkeit jüdischer Bildung im Spannungsfeld zwischen staatlichen Anforderungen und traditionellen Wertvorstellungen.

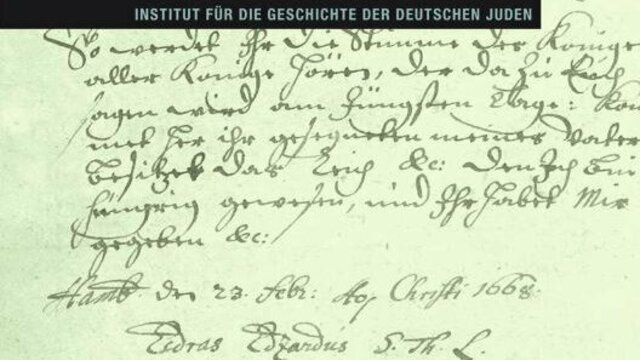

Die Aufmerksamkeit der Forschung richtet sich in diesem Zusammenhang zum einen auf die Hebung, Auswertung und editorische Bereitstellung seltener Schulschriften sowie archivalischer Handschriften. Zum anderen gewähren Biografien der in ihrer Zeit einflussreichen jüdischen Gelehrten Einblicke in die Geschichte der „Wissenschaft des Judentums“, die sich seit den 1820er-Jahren zunächst im deutschsprachigen Raum in Stellung brachte. Gegen die traditionellen Auslegungstraditionen der Vormoderne präsentierte sie ein neues Deutungsmodell jüdischer Religion, Geschichte und Kultur, die sie mit dem methodischen Rüstzeug der akademisch geprägten Philologie, Historiographie und Philosophie zu erschließen suchte.

Neben der historischen Forschung wendet sich das IGdJ auch den gegenwärtigen Entwicklungen der Wiederkehr und Neugründung jüdischer Schulen und Bildungseinrichtungen unter den Bedingungen der deutschen Einwanderungsgesellschaft im 21. Jahrhundert zu.

Relevante Forschungsprojekte

Emigration – Zeitdeutung – Zeitgeschichte. Eva G. Reichmann (1897 - 1998)

Glaubenswissenschaft? – Wissenschaft des Judentums im 19. Jahrhundert zwischen konfessioneller Theologie und empirischer Forschung

Joel Bril Löwe: Die Breslauer Schulschriften im Kontext (1791–1801)

Religiös codierte Differenzkonstruktionen – jüdische Perspektiven

Das lange 19. Jahrhundert

Ein epochaler Schwerpunkt der Forschung am IGdJ bildet die Neuzeit und insbesondere die Zeitspanne, die sich von der jüdischen Aufklärung über die Emanzipationszeit bis zum Kaiserreich und dem Ersten Weltkrieg erstreckt. Für die deutsch-jüdische Geschichte markiert die Haskala im späten 18. Jahrhundert eine Wendezeit zur Moderne, in der die Weichen gestellt wurden für eine tiefgreifende politische, soziale, ökonomische, kulturelle und religiöse Transformation, die sich im 19. Jahrhundert entfalten sollte.

In verschiedenen Forschungsprojekten untersuchen die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Vielzahl von Themen, Territorien, Zeiträumen und Narrativen, deren ambivalente Deutungen zwischen Erfolgs- und Verlustgeschichte oszillieren. Dabei wird immer wieder ausgelotet, wie der jüdischen Vergangenheit eine Besonderheit zuerkannt und sie zugleich als allgemeine Geschichte erzählt werden kann.

Relevante Forschungsprojekte

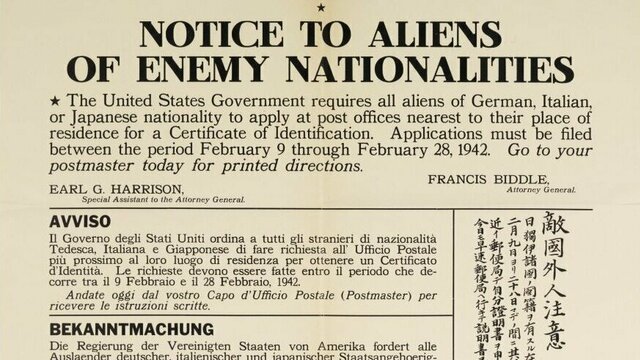

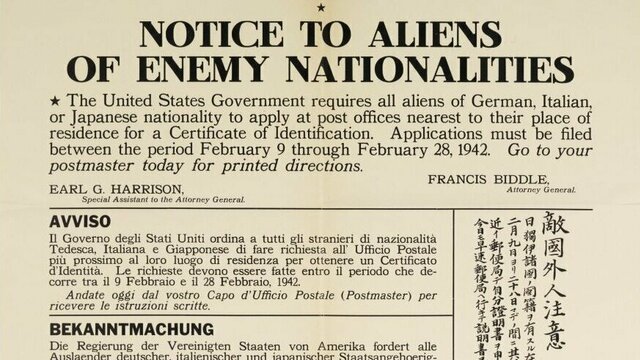

"Enemy Aliens". The Status and Treatment of Foreign Civilians in Modern War

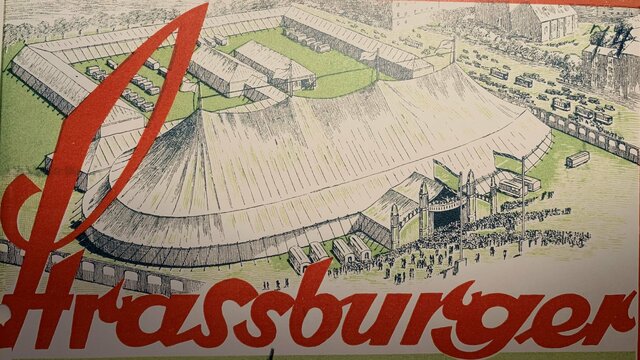

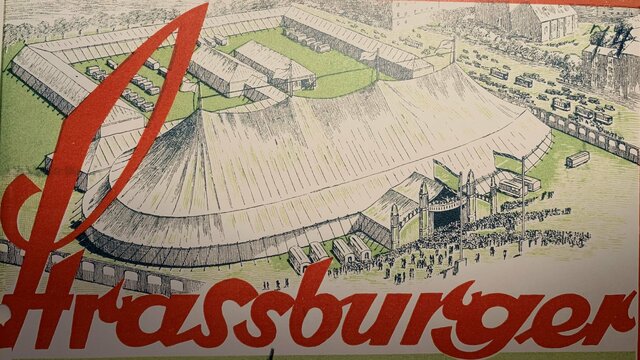

Faszination und Fremdheit – Die deutsch-jüdischen Zirkusunternehmen Blumenfeld und Strassburger vom Deutschen Kaiserreich bis in die Nachkriegszeit

Geschichte der Juden in Schlesien

Glaubenswissenschaft? – Wissenschaft des Judentums im 19. Jahrhundert zwischen konfessioneller Theologie und empirischer Forschung

Joel Bril Löwe: Die Breslauer Schulschriften im Kontext (1791–1801)

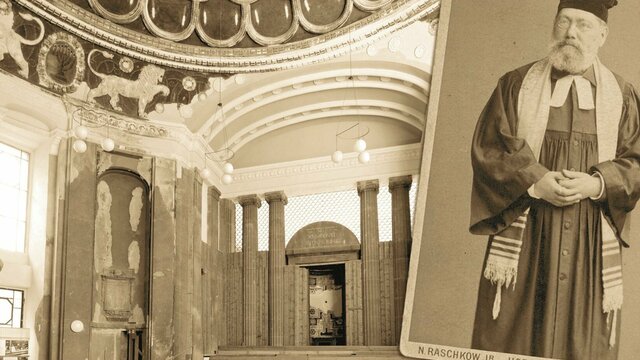

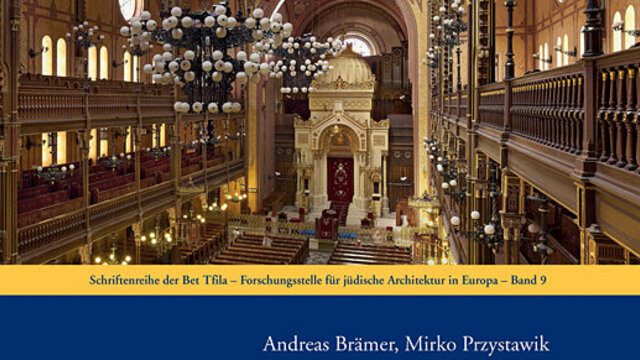

Jüdische Reform und Architektur

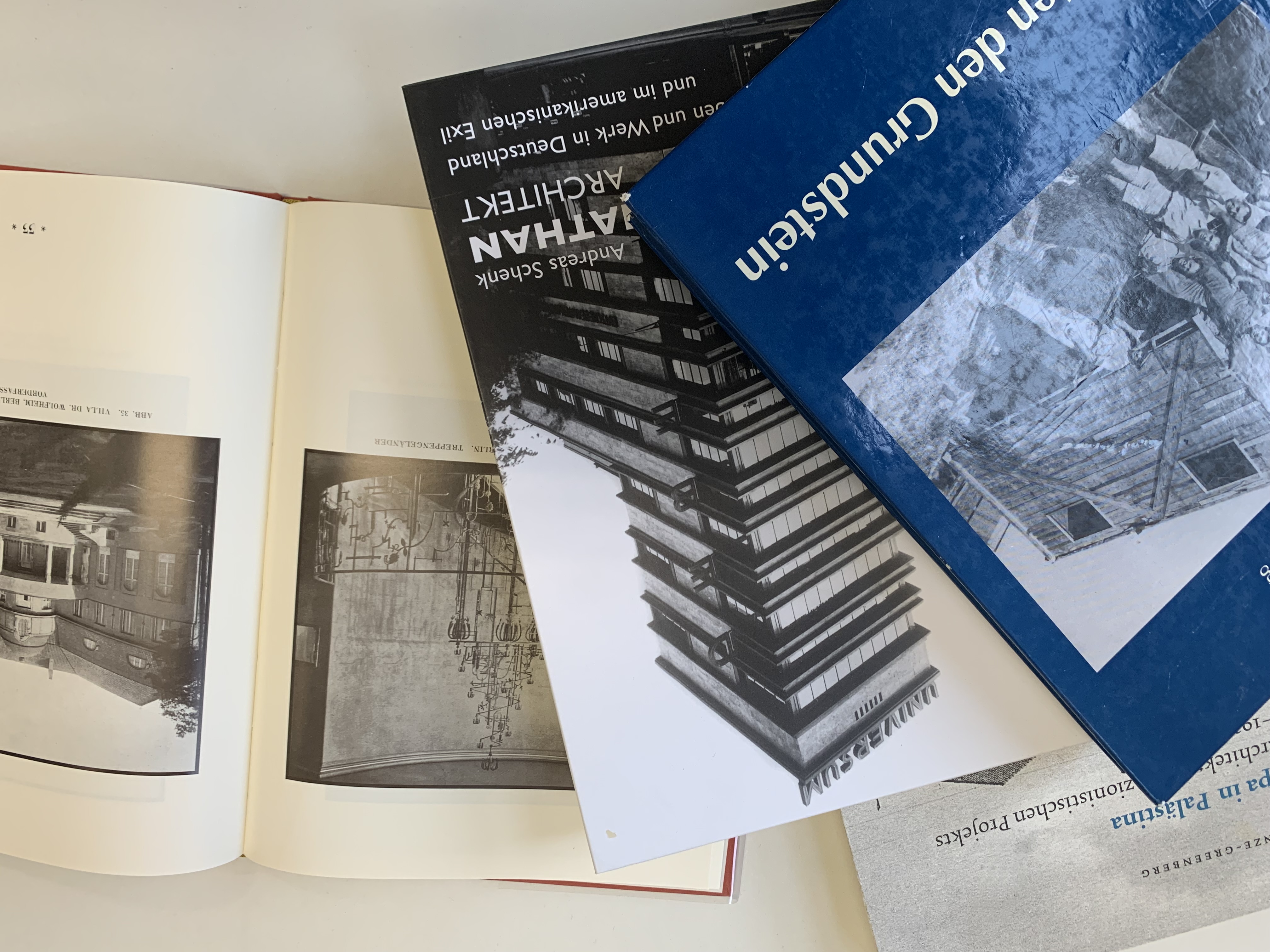

Jüdische Wege in die Architektur. Deutsch-jüdische Architekten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

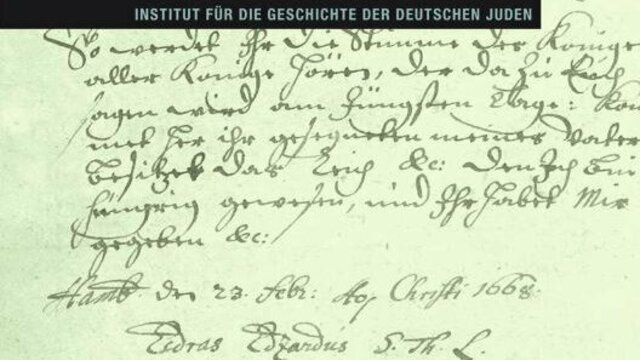

Von der ‚Edzardischen Jüdischen Proselytenanstalt’ zur ‚Edzardi-Stiftung’. Jüdisch-christliche Beziehungen, Juden und Konvertiten aus dem Judentum im Spiegel einer Hamburger Stiftung für Judenmission vom 17. bis zum 20. Jh.

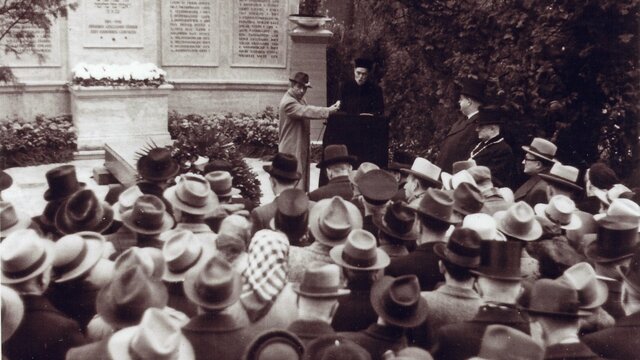

Vor dem Pogrom. Antizipierte Gewalt in der modernen jüdischen Geschichte

#DigitalJewishHistory

Das Institut für die Geschichte der deutschen Juden baut seinen Digital History-Schwerpunkt kontinuierlich aus. Im Mittelpunkt steht dabei die Arbeit an innovativen Formaten, in denen sich technische Entwicklungen, neue digitale Methoden und inhaltliche Fragestellungen verbinden. Im weiten und dynamischen Feld der Digital Humanities nimmt das IGdJ den Bereich der jüdischen Geschichte mit seinen besonderen Herausforderungen in den Blick. Indem es Forschungsergebnisse und -debatten weithin sichtbar und allgemein verständlich macht, leistet das Institut einen wichtigen Wissenstransfer in die breite Öffentlichkeit. Zugleich geben die in der Projektarbeit gewonnenen Daten und Erfahrungen neue Impulse für die Wissenschaft. So wird das Potenzial des Digitalen beispielsweise genutzt, um die herkömmliche Quellenkritik und historische Editionsarbeit zu ergänzen oder durch technische Funktionalitäten eine tiefergehende Recherche- und Analysetätigkeit zu ermöglichen.

Relevante Forschungsprojekte

In/Between... Public History in the International Virtual Classroom

Visualizing the Past – Creating the Future

„Sentimentanalyse zwischen Erkenntnisgewinn und Verfälschung? Eine Fallstudie zu Selbstzeugnissen zum Holocaust und seiner Nachgeschichte“.

Jüdisches Bauen

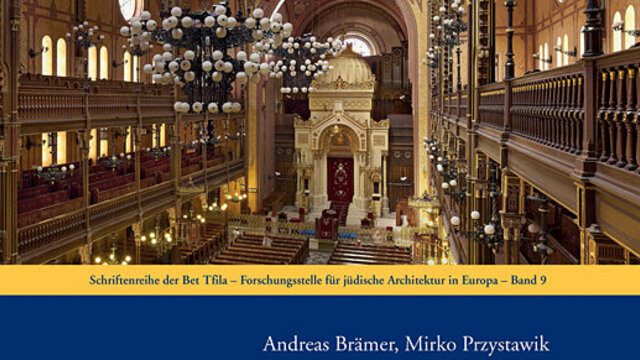

Jüdisches Leben manifestiert sich unter anderem in rituellen und profanen Bauwerken, die von jüdischen Gemeinden, Institutionen und Privatpersonen errichtet werden. Neben Synagogen und Gemeindehäusern waren und sind dies vor allem Altenheime, Friedhofsbauten, Kindergärten, Krankenhäuser, Ritualbäder, Schulen oder Waisenhäuser. Dabei verweisen die Gebäude nicht nur als zeitgenössischer Ausdruck auf das jeweilige jüdische Selbstverständnis, sondern sind gleichzeitig geprägt von den seitens der nichtjüdischen Gesellschaft vorgegeben Möglichkeiten und Bedingungen sowie den Bedeutungszuschreibungen, die sie in der (medialen) Öffentlichkeit erfahren.

Während des Nationalsozialismus wurden jüdische Architekturen oft zerstört, Grundstücke und Bauten „arisiert“. Nach 1945 ist „Jüdisches Bauen“ daher davon bestimmt, Bauaufgaben der jüdischen Gemeinden neu zu realisieren.

Weiterhin stellen sich Fragen zum (denkmalpflegerischen) Umgang mit erhaltenen Gebäuden sowie zur Erinnerungskultur. Schließlich bedeutet „Jüdisches Bauen“ auch, die Biografien jüdischer Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Bauherrinnen und Bauherren zu untersuchen – sowohl mit dem Blick auf ihre Tätigkeiten für die Gemeinden als auch in den Beziehungen zu einer nichtjüdischen Umwelt.

Relevante Forschungsprojekte

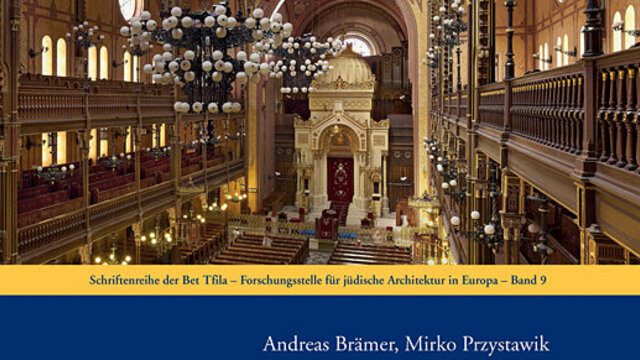

Jüdische Reform und Architektur

Jüdische Wege in die Architektur. Deutsch-jüdische Architekten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Konstruktionen jüdischen Kulturerbes in theoretisch-kritischen und literarischen Texten zu Architektur und Raum

„Jüdisches Bauen“ zwischen 1945 und 1989/90 in der Bundesrepublik und der DDR. Möglichkeiten, Grenzen und Räume

Jüdische Lebenswelten im Hamburger Raum

Traditionell bildet die jüdische Geschichte Hamburgs einen Forschungsschwerpunkt des IGdJ. Die fokussierte Perspektive auf die Hansestadt ermöglicht es, diese als Brennglas oder Vergleichsfolie heranzuziehen, um Ereignisse und Prozesse der Lokalgeschichte um ihre regionalen, nationalen oder transnationalen Facetten zu erweitern.

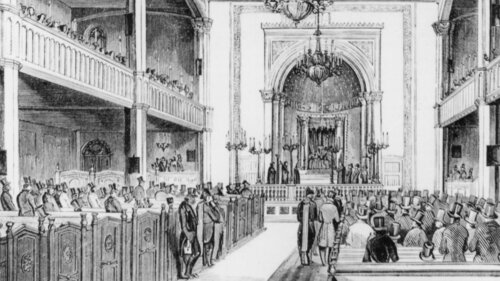

Gerade Hamburg eignet sich in einem besonderen Maße, um allgemeinere Fragestellungen der jüdischen Geschichte oder Themen aus Religion, Kultur, Politik, Wirtschaft und Handel an einem konkreten Beispiel in den Blick zu nehmen. So existierten im heutigen Hamburger Raum nicht nur drei nah beieinander und doch in unterschiedlichen historischen Herrschaftsgebieten liegende Gemeinden (Altona, Hamburg und Wandsbek), sondern zugleich auch aschkenasische und sefardische Traditionen. Eine besondere Relevanz besitzt der Hamburger Raum ferner für das Reformjudentum und für die jüdischen Migrationen, so dass durch entsprechende Studien – wie etwa zur Niederlassung der persisch-jüdischen Gemeinschaft seit den 1950er-Jahren – das Lokale immer wieder in einen größeren Kontext eingeführt werden kann.

Die aufgrund der Bewahrung der Gemeindearchive außergewöhnlich gute Quellenlage, die eine über 400-jährige jüdische Geschichte der Stadt erzählt, stellt für die Forschung einen besonderen Schatz dar.

Relevante Forschungsprojekte

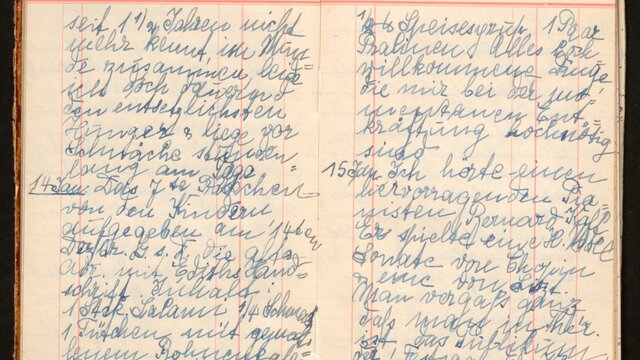

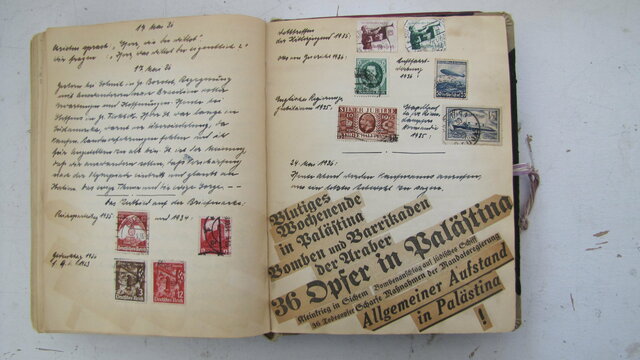

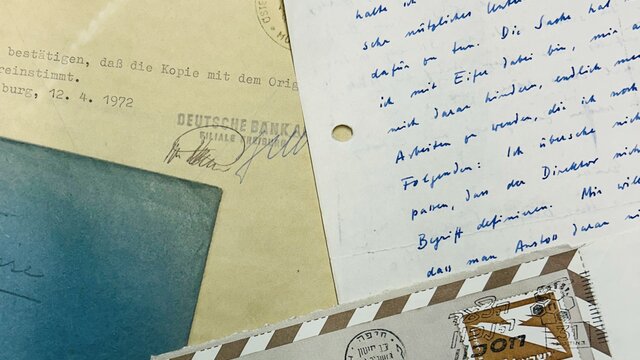

Edition der Tagebücher von Kurt Rosenberg (1933-1937)

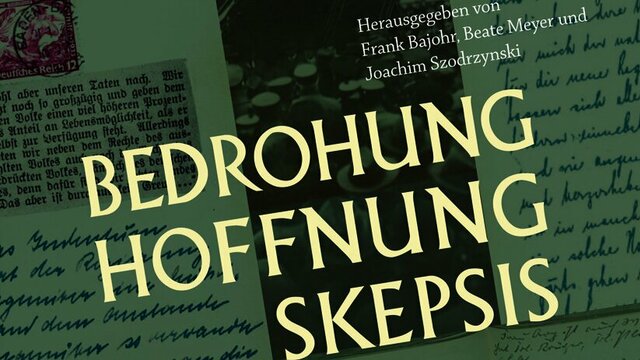

Editionsprojekt: „Es vollzieht sich gerade eine Revolution mit unbekanntem Ausgang“. Vier Hamburger erleben das Jahr 1933. Ein Blick in zeitgenössische Tagebücher

Geschichte und Quellen der Jüdischen Gemeinde Hamburg (1933 bis 1938)

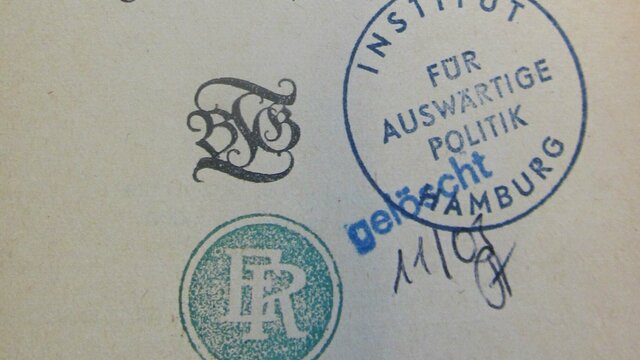

NS-Raubgut in der Bibliothek des IGdJ

Persische Jüdinnen und Juden in Hamburg (1950–2000)

Projekt Fritz Benscher – eine biographische Spurensuche

Stolpersteine in Hamburg - biographische Spurensuche

Von der ‚Edzardischen Jüdischen Proselytenanstalt’ zur ‚Edzardi-Stiftung’. Jüdisch-christliche Beziehungen, Juden und Konvertiten aus dem Judentum im Spiegel einer Hamburger Stiftung für Judenmission vom 17. bis zum 20. Jh.

Jüdische Religionsgeschichte

Entgegen weit verbreiteten Vorstellungen bildeten Jüdinnen und Juden in Glaubensfragen zu keinem Zeitpunkt eine monolithische Einheit. Eine Modernisierung des Kultus sowie die Errichtung neuer theologischer Fundamente des Glaubens bezeichnen wichtige religionsgeschichtliche Veränderungen seit dem 19. Jahrhundert, als die deutschen Jüdinnen und Juden begannen, nach bürgerlichen Ausdrucksformen ihrer Religiosität zu suchen. Bereits um etwa 1850 setzte sich das religiöse Spektrum aus einer Vielzahl von orthodoxen und reformorientierten Strömungen zusammen. Am IGdJ befassten und befassen sich Forschungsprojekte aus unterschiedlichen disziplinären Blickwinkeln mit verschiedenen Facetten dieser Entwicklungen. Gegenstand der Untersuchungen ist auch die jüngere Vergangenheit, in der sich, vor allem unter dem Eindruck der Zuwanderung aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, ein breites Spektrum religiöser Positionen erneut dauerhaft zu etablieren sucht.

Relevante Forschungsprojekte

Fritz Pinkuss: Ein Modernisierer auf beiden Seiten des Atlantiks

Glaubenswissenschaft? – Wissenschaft des Judentums im 19. Jahrhundert zwischen konfessioneller Theologie und empirischer Forschung

Jüdische Reform und Architektur

Lebenswirklichkeiten – Junge russischsprachige Juden in der deutschen Einwanderungsgesellschaft

Religiös codierte Differenzkonstruktionen – jüdische Perspektiven

Von der ‚Edzardischen Jüdischen Proselytenanstalt’ zur ‚Edzardi-Stiftung’. Jüdisch-christliche Beziehungen, Juden und Konvertiten aus dem Judentum im Spiegel einer Hamburger Stiftung für Judenmission vom 17. bis zum 20. Jh.

Migrationsgeschichte

Lange Zeit haben die deutsch-jüdische Geschichte und die Migrationsforschung weitgehend getrennte wissenschaftliche Wege beschritten. Der Arbeitsschwerpunkt am IGdJ will dazu beitragen, die beiden Forschungsstränge stärker zusammenzuführen, ist doch gerade die jüdische Geschichte ein Musterbeispiel für die Permanenz des Phänomens Migration in der Menschheitsgeschichte.

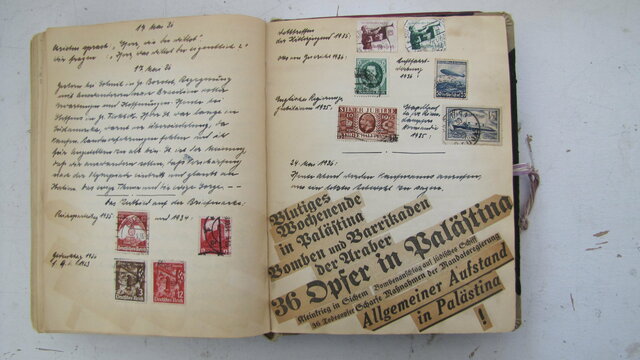

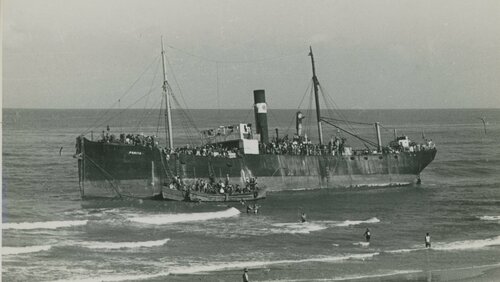

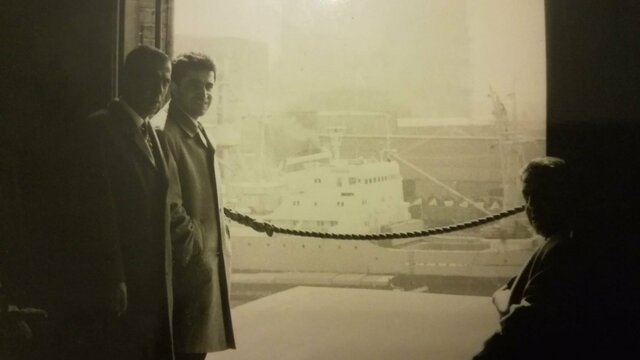

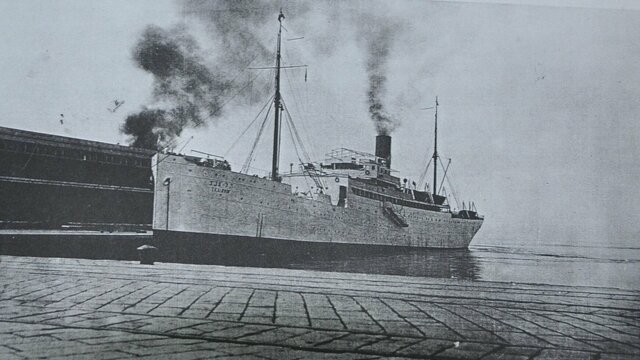

Anhand von biografischen, geschlechterspezifischen, literaturwissenschaftlichen oder soziologischen Fragestellungen erweitern die Projekte dieses Schwerpunkts den Blick auf jüdische Erfahrungen von Aus-, Durch- und Einwanderung, Flucht und Vertreibung. Die Lebenswege einzelner Akteurinnen und Akteure werden dabei verknüpft mit Untersuchungen zu konkreten Orten und Räumen – darunter auch das Schiff und die See –, soziopolitischen oder ökonomischen Faktoren, mit Ideen und Imaginationen, sowie den internationalen wie transnationalen Bedingungen historischer Migrationsbewegungen.

Eine solche Verknüpfung folgt dem Anspruch, jüdische Geschichte als allgemeine Geschichte sichtbar zu machen und neben den nationalen Narrativen auch die komplexen und global-verwobenen Strukturen in der Migrationsgeschichte aufzuzeigen. Im mehrfachen Sinne werden dabei real existierende wie auch disziplinäre, theoretische und methodische Grenzen überschritten.

Relevante Forschungsprojekte

"Enemy Aliens". The Status and Treatment of Foreign Civilians in Modern War

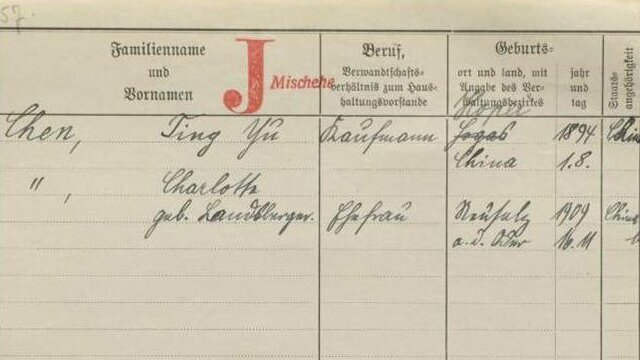

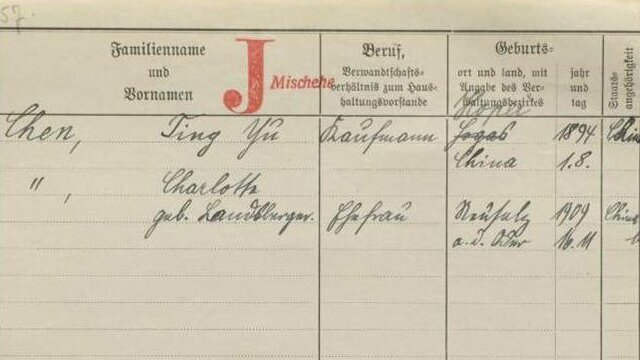

Ausländische Juden im nationalsozialistischen Deutschland

Edition der Tagebücher von Kurt Rosenberg (1933-1937)

Emigration – Zeitdeutung – Zeitgeschichte. Eva G. Reichmann (1897 - 1998)

Fritz Pinkuss: Ein Modernisierer auf beiden Seiten des Atlantiks

Grenzziehungen durch humanitäre Hilfe am Beispiel jüdischer Migration in die USA zwischen 1920 und 1950

Lebenswirklichkeiten – Junge russischsprachige Juden in der deutschen Einwanderungsgesellschaft

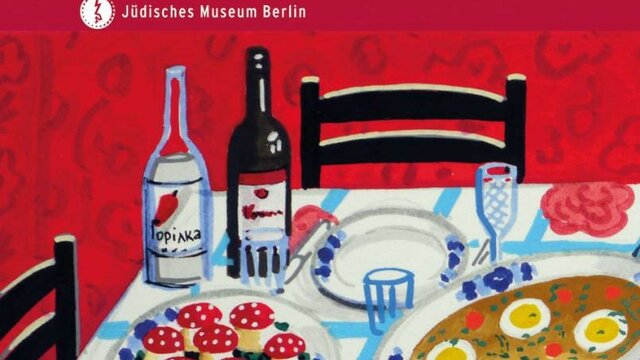

Persische Jüdinnen und Juden in Hamburg (1950–2000)

Vor dem Pogrom. Antizipierte Gewalt in der modernen jüdischen Geschichte

Zwischen Europa und Palästina: Das Schiff als Ort in der jüdischen Migrationsgeschichte (1920–1938)

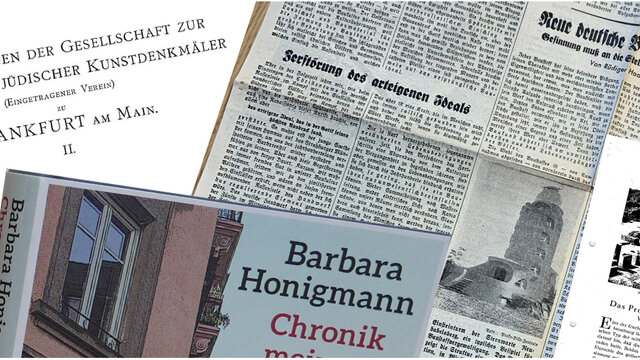

Nationalsozialismus und Shoah in Geschichte und Wirkung

Jüdisches Leben war durch die nationalsozialistische Verfolgung und Vernichtung existentiell bedroht. Im Sinne einer integrierten Shoah-Geschichte hat sich ein Forschungsschwerpunkt etabliert, der die antisemitische Politik des NS-Regimes in Verbindung mit individuellem wie kollektivem Handeln von Jüdinnen und Juden sowie dem Verhalten nichtjüdischer Mehrheitsgesellschaften untersucht. Auch und gerade in Zeiten der Bedrängnis waren jüdische Erfahrungen vielschichtig was sich in der Situation ausländischer Juden und Jüdinnen im Deutschen Reich oder den Exilerfahrungen der Geflüchteten widerspiegelt. Projekte zur Provenienzforschung und dem Umgang mit ehemals jüdischem Eigentum verbinden Geschichte mit Nachgeschichte.

Nicht nur in der jüdischen Religion und Tradition bilden Erinnern und Gedenken tragende Säulen. Auch in gesellschaftlichen und medialen Debatten haben diese Themen zunehmend an kritischer Aufmerksamkeit gewonnen. Generationelle Umbrüche werfen neue Fragen rund um Zeitzeugenschaft und Gedenkformen auf und haben Diskussionen um eine Pluralisierung von Erinnerungskulturen ausgelöst, die nicht zuletzt auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft geführt werden. Diesen Diskursen widmet sich das IGdJ in Forschung wie Vermittlung und versteht es als seine Aufgabe, wissenschaftliche Expertise in die erinnerungspolitischen Debatten einzubringen. So ist auch beispielsweise die Hamburger Stolperstein-Initiative „Biographische Spurensuche“ am Institut entstanden und wird in ihrer Forschungs- und Gedenkarbeit aktiv unterstützt.

Relevante Forschungsprojekte

Als sie weg waren – Die private Wahrnehmung des Holocaust

Ausländische Juden im nationalsozialistischen Deutschland

Blind Spot – Die Erinnerung an den Holocaust in der Ukraine in der deutsch-jüdischen Erinnerungskultur

Der Holocaust in Ungarn und die Deportationen nach Norddeutschland

Edition der Tagebücher von Kurt Rosenberg (1933-1937)

Editionsprojekt: „Es vollzieht sich gerade eine Revolution mit unbekanntem Ausgang“. Vier Hamburger erleben das Jahr 1933. Ein Blick in zeitgenössische Tagebücher

Geschichte und Quellen der Jüdischen Gemeinde Hamburg (1933 bis 1938)

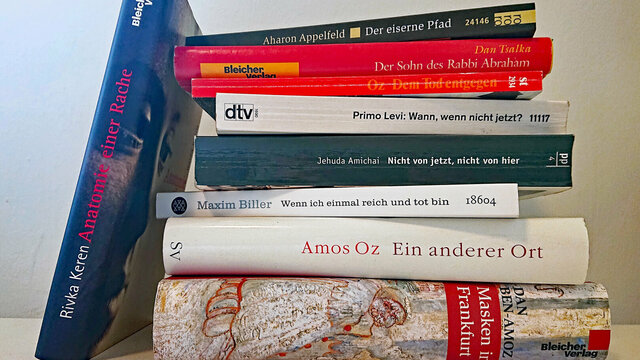

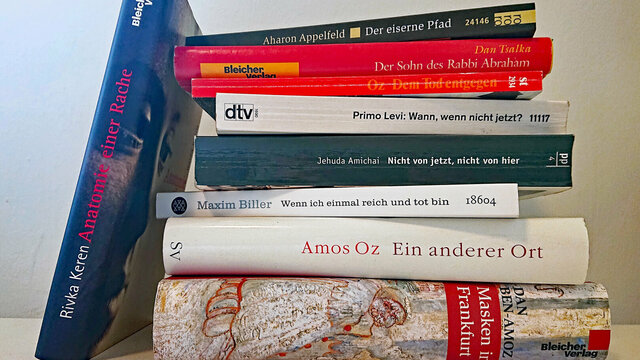

Legitime Leidenschaften. Nachdenken über Rache in jüdischen Literaturen nach der Shoah

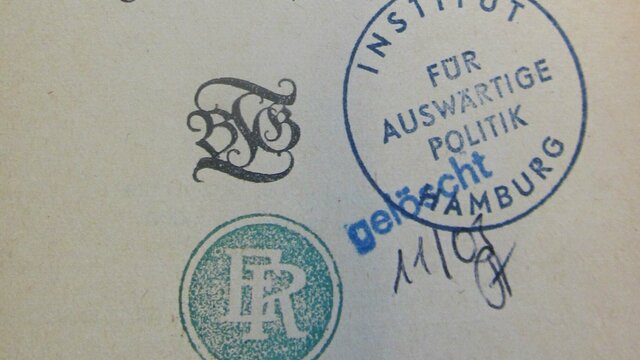

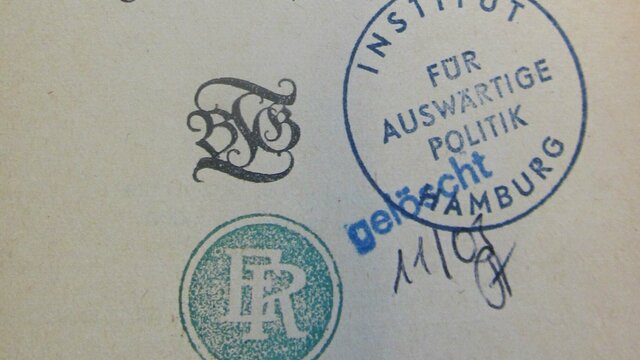

NS-Raubgut in der Bibliothek des IGdJ

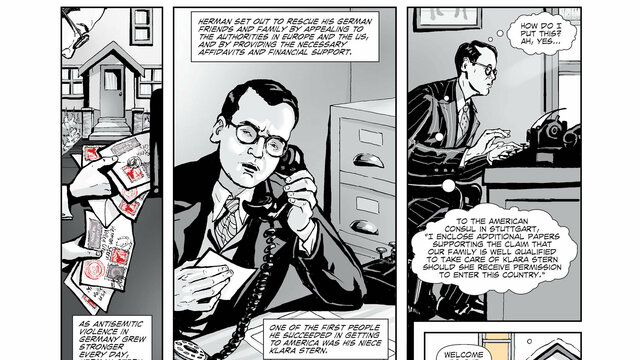

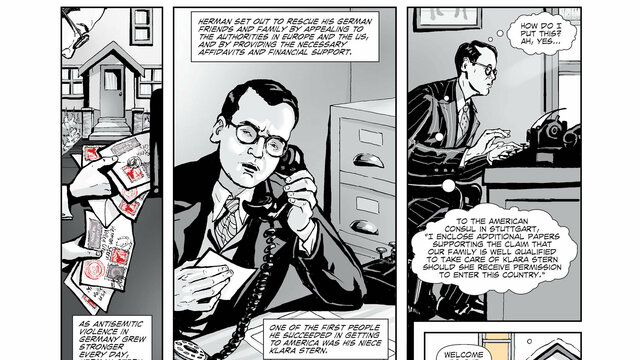

Oberbrechen. A German Village Confronts its Nazi Past. A Graphic History

Projekt Fritz Benscher – eine biographische Spurensuche

Stolpersteine in Hamburg - biographische Spurensuche

Visualizing the Past – Creating the Future

Vor dem Pogrom. Antizipierte Gewalt in der modernen jüdischen Geschichte

Zeitgeschichte und Gegenwartsforschung

Der Forschungsschwerpunkt zum Wiederaufbau jüdischen Lebens in Deutschland nach 1945 bezieht ganz bewusst auch aktuelle Fragen und Herausforderungen mit ein. Wenn die zentralen Entwicklungen der letzten Jahre bis heute untersucht werden, verbindet sich Zeitgeschichte mit Gegenwartsforschung. Besondere Bedeutung kommt darin den verschiedenen jüdischen Migrations- sowie Remigrationsbewegungen zu, die maßgeblich zur Existenz und zum Wandel der hiesigen jüdischen Gemeinschaft beigetragen haben. Verschiedene Forschungsprojekte widmen sich vor diesem Hintergrund aus historischer, sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive der Wiederkehr unterschiedlicher religiös-jüdischer Strömungen und deren Institutionalisierungen, der Pluralisierung von jüdischen Erinnerungsgemeinschaften sowie der Spannung zwischen säkularen und religiös jüdischen Zugehörigkeiten unter den Bedingungen einer individualisierten modernen Gesellschaft.

Relevante Forschungsprojekte

Blind Spot – Die Erinnerung an den Holocaust in der Ukraine in der deutsch-jüdischen Erinnerungskultur

Faszination und Fremdheit – Die deutsch-jüdischen Zirkusunternehmen Blumenfeld und Strassburger vom Deutschen Kaiserreich bis in die Nachkriegszeit

In/Between... Public History in the International Virtual Classroom

Lebenswirklichkeiten – Junge russischsprachige Juden in der deutschen Einwanderungsgesellschaft

Legitime Leidenschaften. Nachdenken über Rache in jüdischen Literaturen nach der Shoah

Living the German Revolution 1918/19. Expectations, Experiences, Responses

NS-Raubgut in der Bibliothek des IGdJ

Oberbrechen. A German Village Confronts its Nazi Past. A Graphic History

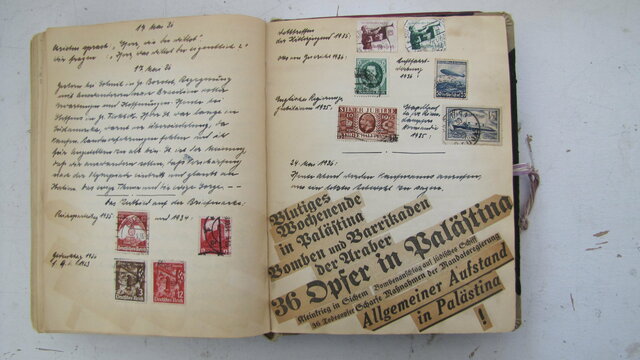

Only fragments?! – New Approaches to Jewish History and Visual Culture through Small Personal Collections

Persische Jüdinnen und Juden in Hamburg (1950–2000)

Religiös codierte Differenzkonstruktionen – jüdische Perspektiven

Stolpersteine in Hamburg - biographische Spurensuche